おなかの痛みや突然の血便 早めの受診を『大腸憩室症』

おなかの下のほうが痛い、突然血便が出た……そんな症状があったら急性虫垂炎(盲腸)や痔を疑う人が多いかもしれません。もう1つ可能性があるのが、大腸に小さな袋(憩室)ができる大腸憩室症です。憩室ができても多くの場合は無症状ですが、炎症や出血を合併すると治療が必要となります。再発を繰り返すことも少なくありません。憩室は高齢になると増える傾向があります。発症したときに慌てないよう、基本的な治療法や予防のポイントを知っておきましょう。

兵庫医科大学医学部 消化器内科学講座 主任教授

新﨑 信一郎 先生 (しんざき・しんいちろう)

1998 年、大阪大学医学部卒業。大阪厚生年金病院(現・JCHO大阪病院)、大阪労災病院(現・大阪ろうさい病院)、米国ノースカロライナ大学留学、大阪大学大学院医学系研究科消化器内科学講師などを経て、2022 年から現職。2023 年から大阪大学大学院医学系研究科招聘教授、2024 年から兵庫医科大学病院IBD(炎症性腸疾患)センター長をそれぞれ兼任。日本内科学会総合内科専門医・指導医・学会評議員、日本消化器病学会専門医・指導医・財団評議員。同学会編『炎症性腸疾患診療ガイドライン2020』作成委員も務めた。

腸の壁にできた小さな袋 多い人は30 個以上も

大腸

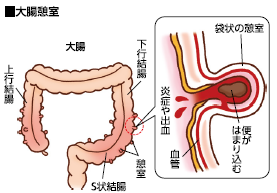

大腸は収縮と

大腸憩室ができやすい部位は、体の右側にある上行結腸と、左下のS状結腸です(下図)。日本人は上行結腸にできる人が多いのですが、40代ごろから左側のS状結腸や下行結腸にできる人が増えてきます。憩室の数は数個から多い人は30個以上と、個人差があります。大腸に憩室を持つ人は増加しておなかの痛みや突然の血便 早めの受診を大腸憩室症5 こまどNo.84(2025.9)おり、大腸内視鏡検査を受けた人の2割以上に見つかるという報告もあります。背景には欧米型の食生活や高齢化があると考えられています。

細菌が増殖して憩室炎に 憩室出血では貧血にも

大腸憩室があっても無症状であれば、治療の必要はありません。しかし、憩室に便などがはまり込んだ状態が続くと、腸内細菌が増殖して炎症を起こします。これが憩室炎です。主な症状は下腹部の強い痛みや発熱、下痢などです。痛みは炎症が起こっている部位に現れますが、消化管の神経が集まっているみぞおちの痛みを訴える患者さんもいます(放散痛)。喫煙と肥満が憩室炎の発症リスクを高めるとの報告があります。

重症化すると

一方、憩室の内側の血管が切れて大腸内に出血するのが憩室出血です。出血は憩室炎の合併症として起こるほか、もともと薄くて脆い憩室内の粘膜が、溜まった便によって傷つくことが原因の場合もあります。憩室炎と違って腹痛や発熱はなく、血便に驚いて受診する患者さんがほとんどです。まれに便器の中が真っ赤になるほど大量に出血することがあります。その場合は貧血や出血性ショックで倒れる恐れがあるので、至急受診しましょう。

日本消化管学会編の「大腸憩室症ガイドライン」(2017年)では、大腸憩室を持つ人の出血率は5年間で2%、憩室炎は憩室出血より3倍程度多いと報告されています。

警戒すべきは穿孔と膿瘍 腹膜炎では緊急手術も

強い痛みなどから憩室炎が疑われるときは、血液検査(炎症反応を調べる)や腹部CT(コンピュータ断層撮影)検査、腹部超音波(エコー)検査による画像検査を行います。炎症の有無だけでなく、重症化して穿孔や膿瘍を起こしていないかも確認します。憩室炎の症状は、炎症が起こる場所によっては急性虫垂炎と似ているため、鑑別のためにもCTやエコーは有効です。

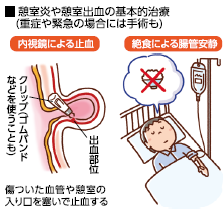

憩室炎の治療は、絶食して腸を休ませる腸管安静と、細菌の増殖を抑えるための抗菌薬投与が基本です。炎症の程度が軽ければ、食事はお粥やうどんなど消化のよいものに制限して、自宅で療養すれば治まります。しかし高熱があったり、炎症反応の数値が高かったりして重症化のリスクがあると判断されれば、入院が必要となり、絶食して点滴で栄養を補います。通常は1週間以内に退院できることがほとんどです。

膿瘍や穿孔を合併していても、腹膜炎が狭い範囲にとどまっている場合は、抗菌薬投与と腸管安静で様子を見ます。膿瘍の場所や大きさによっては、針を刺して膿を体外に排出させる治療(ドレナージ)をします。それでも改善しなければ、手術で大腸の一部を切除することもあります。腹膜炎が腹腔内全体に広がってしまった場合(汎発性腹膜炎)は命にかかわり、一刻を争うため、大腸を切除して一時的に人工肛門をつくるなどの緊急手術が行われます。

内視鏡で出血部位を確認 クリップやバンドで止血

憩室出血の治療では、まず血液検査で貧血になっていないかを調べ、必要ならば輸血も検討されます。問診では、心臓病や脳梗塞の予防・治療に使われる抗血栓薬や、関節痛などに対して処方される非ステロイド性消炎鎮痛薬(NSAIDs)などの使用歴も聞かれます。これらの薬は血液をサラサラにする効果がある一方、血が止まりにくくなる副作用があり、出血・再出血のリスクがあるからです。

さらに胃や食道、十二指腸などからの出血ではないことを確認するため、上部消化管内視鏡検査をすることもあります。便の色などの情報も、判断材料になります(イカ墨のような黒い便なら上部消化管出血を疑う、など)。そのうえで、大腸内視鏡検査をして出血部位やその原因を調べます。大腸内視鏡には検査と治療を同時にできるメリットがあります。症状が憩室出血に似ている病気には痔、大腸がん、大腸ポリープなどがあり、それらとの鑑別も重要です。

憩室の数が多かったり、自然に血が止まったりして、出血部位を特定できないこともしばしばあります。血便が出てから24時間以内に内視鏡検査をしても、出血している憩室が正確にわかる割合は22〜40%との報告があります。その場合は、翌日に再検査をしたり、腹部造影CT検査など別の方法で出血部位を確認したりします。一方、出血量が少ない場合は、絶食して回復を待つことで、多くの患者さんは自然に血が止まります。

出血部位が特定できたら、内視鏡下で憩室の入り口や血管をクリップで挟んだり、憩室を大腸の内側に引き込んで根元をゴムバンドで縛ったりして止血します。これらの方法でも止血できない、あるいは出血部位の特定が難しい場合には、太ももの血管から出血部位の付近までカテーテルを挿入し、そこにコイルや薬剤を詰めて止血する動脈塞栓術という方法もあります。いずれも入院治療となりますが、再出血がないことが確認できれば、数日から1週間程度で退院できます。

血液サラサラの薬に注意 食物繊維豊富な食品を

憩室炎も憩室出血も再発しやすい病気です。憩室出血については、1年以内に再び出血を起こす確率が20〜35%とされています。前述したように、抗血栓薬やNSAIDs を服用している人は、再出血を起こしやすくなります。とはいえ、心臓病や脳梗塞の予防・治療に使われる抗血栓薬を中止することは難しいでしょう。しかし、痛み止めにはNSAIDs 以外にも、さまざまな選択肢があります。薬による出血リスクを減らせる方法がないか、医師に相談するとよいでしょう。

憩室ができて憩室炎や憩室出血になっても、それ自体ががんのリスクになるとは考えられていません。ただし、腹痛や血便があるのに「また憩室のせいだろう」などと軽視するのは禁物です。がんが本当にあったときに早く発見するためにも、症状が現れたら速やかに受診して原因を調べるとともに、大腸内視鏡検査や便潜血反応検査を定期的に受け続けましょう。

内視鏡検査で憩室が「どこに」「いくつぐらいある」と知っておけば、症状が現れたときにも落ち着いて受診し、医師に情報を伝えられます。

憩室炎や憩室出血の再発リスクを抑えるために有効とされるのが、便秘をしないことです。再発に悩む患者さんに対して、便秘の治療をすることもあります。食生活では肉類を控えめにして魚をとる、野菜や果物など食物繊維の豊富な食品を積極的にとるなどを心がけましょう。水分をしっかり補給する、適度に運動をするなども、便秘対策としておすすめです。また、血便が出ていないかトイレでチェックする習慣をつけることも、早期発見につながります。過度に不安視する必要はなく、憩室と「共存」するつもりで生活改善を心がけるとよいでしょう。