脳損傷の後遺症が社会生活に支障をきたす『高次脳機能障害』

脳の損傷によって、これまでできていた仕事ができなくなったり、社会生活に支障をきたしたりすることがあります。このような高次脳機能障害の患者さんは、厚生労働省の調査によると、国内に30万人以上いると推定されています。交通事故で頭部に重傷を負った人だけでも年間1万人以上いるので、実際はもっと多くの人がこの障害に悩んでいると推測されます。高次脳機能障害とはどういうものなのか、症状の特徴や対処法、周囲の人の理解の必要性について紹介します。

東京慈恵医科大学リハビリテーション 医学講座 講師 同大学附属第三病院リハビリテーション科 診療部長代行

木下 翔司 先生(きのした・しょうじ)

2012 年、東京慈恵会医科大学卒業。同大学リハビリテーション医学講座レジデント、西広島リハビリテーション病院リハビリテーション科、青森新都市病院リハビリテーション科医長、厚生労働省老健局老人保健課、同省保険局医療課、東京慈恵会医科大学附属病院リハビリテーション科を経て、2025 年より現職。日本リハビリテーション医学会専門医。日本リハビリテーション医学会指導責任者。義肢装具等適合判定医。

脳の傷が原因で発症 多くは脳卒中や交通事故

脳卒中や事故を経験したあと、「何度も同じことを聞いてしまう」「よく知っている場所でも迷ってしまう」「家事や仕事が段取りよくできない」「ささいなことで怒る」「話を最後まで聞けない」など、これまでとは異なる言動に思い当たることはありませんか? もしかしたらそれは高次脳機能障害かもしれません。

高次脳機能障害の主な原因は、脳梗塞や脳出血などの脳血管障害(脳卒中)で、次に多いのが交通事故や転倒、転落などによる外傷性脳損傷です。

そのほか、窒息や喘息発作、高山病などによる脳への酸素供給不足(低酸素脳症)、感染症や自己免疫疾患による脳の炎症(脳炎や脳膜炎)、脳腫瘍による脳の圧迫や損傷、放射線治療のダメージなどが原因となる場合もあります。

症状は人それぞれ 認知機能や社会性が低下

人間の脳は、思考、記憶、感情、運動機能など、あるゆる活動をコントロールしていて、その機能には一次機能と高次機能があります。一次機能は、目や耳から得た情報を脳に伝えたり(知覚)、脳の命令によって手足を動かす(運動)機能です。一方、高次機能は五感(視覚・聴覚・触覚・嗅覚・味覚)から入ってくる情報を連携して処理する機能です。

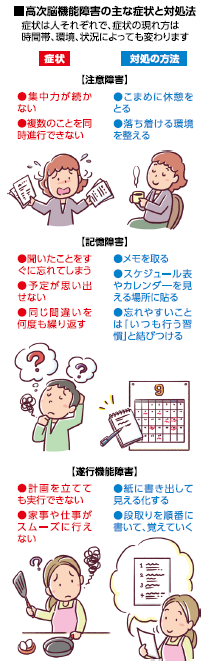

また脳は、大脳、小脳、それらをつなぐ脳幹と、4つの部位に大別され、高次機能は主に大脳が担っています。そのため大脳が損傷すると、傷ついた場所や重症度によってさまざまな症状が現れます。症状の現れ方は時間帯、環境、状況によっても変わり、また、脳が損傷されたことにより心身ともに疲れやすくなります。

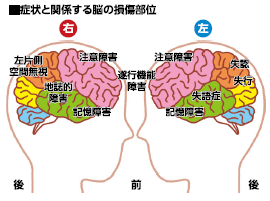

高次脳機能障害とは脳の損傷が原因で発症する後遺症の一種で、①注意障害、②記憶障害、③遂行機能障害、④社会的行動障害、⑤失語症、⑥失行症、⑦地誌的障害、⑧半空間無視などが主な症状です。

たとえば、大脳の左側(左半球)にある言語野が傷つくと失語症に、右側(右半球)が傷つくと、道に迷ったり(地誌的障害)、片側を認識できなくなったり(半側空間無視)しやすいのです。

高次脳機能障害の患者さんや家族が特につらいのは、社会生活を営むうえで重要なコミュニケーション能力などに影響が出る(社会的行動障害)ことです。大脳の前頭葉が損傷すると欲求を抑える機能などが低下するため、感情のコントロールが難しくな、ささいなことで怒ったり、爆食したり、お金を使い過ぎるなどの問題行動が現れることがあります。

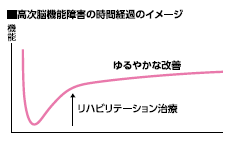

記憶障害などの症状は認知症と似ていますが、高次脳機能障害の症状は進行性ではないので、基本的には徐々に改善されていきます。

見落とされたり 適切な説明がないことも

高次脳機能障害は病気やケガで入院中に診断されることもありますが、診断のための検査が行われなかったり、適切に説明されなかったりすることが多く見受けられます。そのため退院後、患者さん自身が日常生活の中で違和感を感じたり、本人も気づかず悩みながら生活している場合があります。学校や職場に復帰しても、以前と同じようにはできないことで自信を失ってトラウマになり、回復に影響することもあります。「何かおかしいな」と感じたらそのままにせず、専門医(リハビリテーション科、精神科、神経内科)を受診して正確な診断を受けましょう。

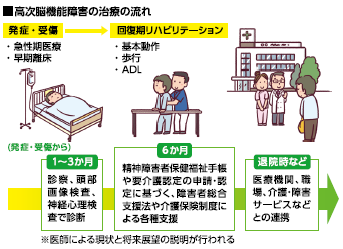

高次脳機能障害の診断は、診療経過、身体所見、症状(問診や行動観察)、受傷前の生活歴(発達、教育、就労、ADL:日常生活動作、家族関係など)、画像所見(頭部CT検査、MRI検査、脳血流検査)、高次脳機能障害の程度を評価する神経心理検査などで総合的に判断されます。

診断のポイントは、①症状の経過は高次脳機能障害に典型的なものか(原因となる病気や事故があるか)、②画像所見と症状に矛盾はないか、③外傷後ストレス障害(PTSD)や抑うつ、てんかんなどの精神疾患の可能性はないか、です。

障害の特徴を理解した 環境づくりが重要

高次脳機能障害は、リハビリなどの適切な支援を受けることで基本的には改善の方向に向かいますが、経過は人それぞれです。3か月から数年、あるいは10年単位の時間がかかることもあり、長い目で見る必要があります。「まるで薄皮をはがすように少しずつ良くなる」とも言われています。

高次脳機能障害の改善は、薬やリハビリテーションだけでなく、「環境づくり」がとても重要です。患者さんを支える専門家や家族、周囲の人が、患者さんの障害を理解し、適切に対応していくことが、本人の混乱を防ぎ、効果的な治療につながります。

心掛けたいのは、患者さんにとって快適で、自尊心を傷つけない、あるいは自尊心を育てるような環境をつくることです。本人がやりたいことや希望が生きがいになります。その生きがいを中心に治療や支援を整えると、自主性が育まれます。

周囲が根気強く、ていねいにコミュニケーションを取ることも重要です。

リハビリテーションで大事なのはエラーレスラーニング、つまり、誤りや失敗をさせないように配慮し、成功体験を積み重ねることで、本人が前向きに取り組みやすくすることです。できそうな課題から始めて少しずつ難しくしていく、あるいは患者さんが得意なことを伸ばしていくと、できることが増え、自信がついていきます。それによって症状も改善に向かいます。

さらに、生活訓練や就労訓練などに、参加するのも効果的です。社会生活を送るうえで必要な対人関係の構築やコミュニケーション技術を磨くソーシャルスキルトレーニングのほか、実際の作業を通じて就労準備をする場所などもあります。

また、自分の症状を見直し、高次脳機能障害者同士で発表し合うピアレビューの取り組みもあります。

高次脳機能障害者は、自分では認めたくないけれども、ほかの患者さんが自分と同じ間違いをしていたり、注意されたりしていると、自分のこととして冷静に受け止めやすいという傾向があります。

このように、支援グループや作業所などでほかの患者さんたちと触れ合うことは、改善を促すうえで大事なことです。

支援に結び付けるため まずは相談を

どこに相談してよいかわからない場合は、各市区町村の障害福祉課、あるいは各都道府県に1か所以上設置されている高次脳機能障害相談窓口に相談するとよいでしょう。国立障害者リハビリテーションセンターの高次脳機能障害情報・支援センターのホームページ※には、都道府県別に相談窓口一覧が掲載されています。

高次脳機能障害には、原因となる病気やケガ、年齢やケースによって、障害福祉サービスや障害者手帳など、活用できる福祉サービスがいろいろあります。自治体独自のサービスを行っているところもあるので、まずは自治体や通っている医療機関などに問い合わせ、上手に活用しましょう。

高次脳機能障害は本人に自覚がない場合も多く、見落とされがちな障害です。しかし、少しでも症状を改善し、社会生活を円滑に送るためには、適切な治療や支援につなげることが何より重要です。病気や事故を経験後、「何かおかしい」「以前と違う」と思ったら、本人はもちろんですが、家族や周囲の人が、支援機関などに一度相談してください。

※高次脳機能障害情報・支援センター 高次脳機能障害相談窓口

https://www.rehab.go.jp/brain_fukyu/soudan/