目を酷使して体にも不調が、デジタル時代の国民病『IT眼症』

「うーん、目が疲れたなあ……」。いまや私たちの生活に欠かせないパソコンやスマートフォン。チカチカと輝くその画面を何時間も見つめているうちに、目や体の不調を感じたことはありませんか? それは「IT眼症」かもしれません。新型コロナウイルス感染症の流行をきっかけに、在宅ワークで1日中パソコンに向かう人も増えており、現代人の「目の健康」が脅かされています。では、どんな対策をとれば効果があるのでしょうか。

兵庫医科大学医学部 消化器内科学講座 主任教授

島﨑 潤 先生 (しまざき・じゅん)

1982 年、慶應義塾大学医学部卒業。済生会神奈川県病院眼科、ボストン大学、ハーバード大学付属Eye Research Institute of Retina Foundation 留学、東京歯科大学眼科講師、同教授を経て、2023 年から現職。東京歯科大学名誉教授。日本眼科学会認定眼科専門医、日本角膜学会評議員、ドライアイ研究会世話人。

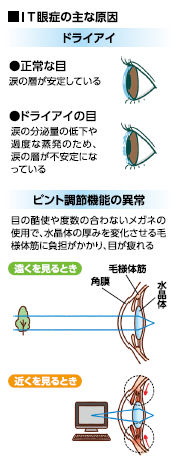

主な原因はドライアイと ピント調節機能の異常

IT眼症(「IT」はインフォメーション・テクノロジー=情報技術)と呼ばれる目や体の不調は、パソコンやスマホの画面を長時間、凝視することによって起こるさまざまな症状の総称です。目が疲れる、違和感がある、目が痛い、かすむ、めまいや吐き気がする、首や肩がこる、イライラ感……などの症状が現れます。VDT症候群、テクノストレス眼症とも呼ばれます。

IT眼症には、大きく分けて2つの原因があります。まず、瞬きが減ることによる目の乾燥、すなわちドライアイです。人は通常、1分間に平均20回くらい瞬きをしています。ところが、パソコン作業中は画面の情報を読み取ることに集中するため、瞬きは5〜10回くらいに減ります。その結果、涙の分泌そのものが減ると同時に、目の表面の涙の蒸発が進み、乾燥してしまうのです。さらにエアコンの効いたオフィスでは、湿度が低いうえに、エアコンの風が直接目に当たっているケースもあり、ドライアイを悪化させます。

また、ソフトタイプのコンタクトレンズを使っている人は、レンズ自体に涙を吸収して蒸発させる性質があるため、ドライアイになりやすいのです。

もう1つの原因は、ピントを合わせる機能の異常です。目は角膜と水晶体という2枚のレンズによって光を屈折させ、網膜に像を結びます。光を屈折させる力と網膜までの距離が合わない状態を屈折異常といい、近視、遠視、乱視がこれに当たります。また、水晶体には、毛様体筋という筋肉を伸縮させて厚みを変え、ピントを調節する機能があります。目の酷使や加齢によって、この機能が衰えた状態が調節異常です。IT眼症の場合、①メガネやコンタクトレンズの度数(視力を矯正するために必要なレンズの屈折力)が、パソコンやスマホの画面との距離に合っていない、②同じ距離で何時間も凝視する、③目の老化が始まっているのに、裸眼で頑張ろうとする……などから屈折異常や調節異常を起こし、目や体に負担がかかって不調を招いてしまうのです。

別の病気との鑑別が大事 涙の量や目の活動を検査

特にありがちなのが、度数が強すぎたり、遠くがよく見えるように矯正したメガネやコンタクトレンズで近くを見続けたために調節異常が生じているケース(過矯正)です。いわゆる老眼も調節異常によるもので、年齢とともに水晶体が弾力性を失って硬くなり、近くのピントが合いにくくなります。

目の疲れを感じたら、「まずは市販の目薬を」という人も多いでしょう。しかし、これまで述べたようにIT眼症の原因はさまざまです。眼科を受診し、自分はどのタイプか、環境に問題はないかなどを知ることが、適切な治療や早期改善につながります。

実際、目の疲れにはほかの病気が隠れていることもあります。白内障や加齢黄斑変性で視力が低下したり、緑内障で視野異常をきたしている場合や、眼瞼下垂(まぶたが下がって見えにくくなる病気)なども目の疲れを招きます。更年期障害や自律神経失調症といった体の不調に起因するケースもあります。中年以降の女性に多い自己免疫疾患のシェーグレン症候群によるドライアイは重症例が多く、きちんと鑑別することが大切です。

IT眼症の疑いがあるときは、さまざまな検査が行われます。ドライアイの代表的な検査には、フルオレセイン染色試験、涙液層破壊時間(BUT)の測定、シルマーテストなどがあります。フルオレセインという黄色の色素を点眼することで目の表面の傷の状態がわかります。また、透明な涙液を見えるようにすることで涙の状態を知ることができます。さらに、フルオレセインで染色したあと、瞬きを我慢して、角膜が涙に覆われなくなるまでの時間を測ります。これをBUTと言い、5秒以下の場合はドライアイの疑いがあります。シルマーテストは、下まぶたに濾紙を挟んで涙の分泌量を測る検査です。

屈折異常の種類や度数は、オートレフラクトメーターと呼ばれる機器と視力検査で調べます。問診を行って、パソコンやスマホの使用状況を聞き、メガネやコンタクトレンズの度数を調べることも重要です。

症状に合わせた点眼薬を 成分や添加物にも注意

ドライアイの治療は、点眼薬の使用が基本です。点眼薬には、①涙の量を補うための人工涙液、②保湿効果のあるヒアルロン酸ナトリウムの点眼薬、③涙の水分や粘液(ムチン)の分泌を促し、涙の安定性を保つジクアホソルナトリウム、④ムチンを産生する杯細胞を増やし、角膜上皮の障害を改善するレバミピド――などがあります。涙の分泌量が少ない、乾きが速い、目の表面に傷があるなど、個々の患者さんの症状に応じて処方されます。さらに、新しいタイプのドライアイ治療薬も開発されてきています。

点眼薬で十分な改善が得られない患者さんに対しては、涙の排出口(涙点)にシリコン製の涙点プラグという栓をして、目の表面に涙を十分にとどまらせる外科的治療法も検討されます。

症状が軽ければ、ドライアイやピント調節機能の改善をうたった市販薬を使うという選択肢もありますが、1か月ほど試しても改善しなければ、やはり眼科を受診すべきです。充血はIT眼症で起こる症状ですが、充血を抑えるために血管収縮剤が入った目薬を頻繁に使うと、効果が切れたときにリバウンドして、かえって充血が進むという悪循環に陥るリスクがあります。また、充血の原因となっている炎症には効果がありません。あくまでも一時的な使用(数日まで)にとどめましょう。

人工涙液は市販薬も多く使いやすいものの、潤いが長続きしないのが短所です。コンタクトレンズ(ソフトタイプ)と併用すると、防腐剤がレンズに吸着され角膜を傷める恐れがあるため、頻繁に使うのであれば防腐剤無添加の人工涙液を選びましょう。

レンズの度数を最適に 目は定期的に休ませて

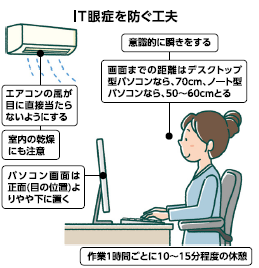

屈折異常、調節異常に対しては、メガネやコンタクトレンズの度数を、パソコンやスマホの画面と目との距離に合わせることが重要です。デスクトップ型のパソコンなら70㎝、ノート型なら50〜60㎝、スマホなら30㎝ ぐらいの距離で度数が合っていることが望ましいでしょう。1枚で多くの度数に対応できるレンズもありますので、眼科で必要な検査を受けて処方箋を発行してもらい、最適なメガネやコンタクトレンズをつくりましょう。生活シーンに応じて複数のメガネやコンタクトレンズを使い分けるのもよいでしょう。

コンタクトレンズは、それ自体がドライアイのリスク要因です。正しい使用法を守り、洗浄などのケアを欠かさず、充血や異物感、まぶしさなどの異常を感じたら使うのをやめ、眼科医に相談しましょう。また、点眼薬には、コンタクトレンズをつけたまま使えるものと、レンズを外してから使うものがあります(添加物やレンズの種類による)。自己判断せず、医師や薬剤師の指示(市販薬の場合は「使用上の注意」など)に従いましょう。

パソコンやスマホを毎日、長時間使う人は、目を休息させることが大事です。1時間作業をしたら、10〜15分は遠くを眺めたりして目を休めましょう。作業中も意識的に瞬きを増やし、画面から頻繁に目を離すよう心がけます。

パソコンは正面より下に エアコンの乾燥対策も

IT眼症は環境の影響を受けやすい病気です。したがって、改善のためにはしっかり環境整備をして、リスクを減らすことが重要です(下図)。

まず、視線の角度に注意しましょう。人は上を見るとき、自然にまぶたが大きく開き、それだけ涙の蒸発が速くなります。パソコンの画面が正面より上にある場合と下にある場合とでは、目の露出面積が2倍以上違うという実験結果があります。パソコン画面は正面よりもやや下になるように置きましょう。

前述のように、エアコンによる乾燥も警戒を要します。エアコンの風が直接目に当たらないようにする、必要ならば加湿器を利用する……などの対策をとるとよいでしょう。

加齢によって目の機能が低下した状態を、国が対策を進めている「フレイル」(健康な状態と要介護状態の間の虚弱な状態)にならってアイフレイルと言います。中高年はIT眼症による症状が出やすく、これもアイフレイルの徴候と言えるでしょう。自分の状態を早めに知って対策をとることで、進行を遅らせることができます。日本眼科啓発会議のアイフレイル啓発公式サイト※ では、チェックツールを使って自己検査ができます。

現代生活では避けられない面もあるIT眼症。完治が難しい場合でも、症状を改善して、日常生活を快適に送れるようにしましょう。

※アイフレイル啓発公式サイト

https://www.eye-frail.jp/