小児・思春期に発症、気づかれ にくい場合も『小児糖尿病』

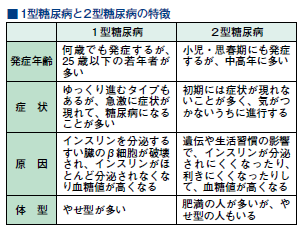

糖尿病は成人の病気と思いがちですが、小児・思春期にも発症する病気です。また、糖尿病には1型と2型があります。小児・思春期の発症は世界的には1型が多いのですが、日本の場合、1型より2型糖尿病が多いのが特徴です。同じ糖尿病でも1型と2型では、発症原因や治療法が異なります。1型糖尿病は、適切な治療を受ければ病気になる前と同じ生活を送ることできますが、家族や周囲の人の理解が重要です。

浦上小児内分泌・糖尿病クリニック 院長

浦上 達彦 先生 (うらかみ・たつひこ)

1982 年、日本大学医学部卒業。イスラエルベイリンソンメディカルセンター糖尿病・内分泌研究所留学、日本大学医学部小児科学分野准教授、同教授などを経て、2022 年5月より現職。現在、日本大学医学部小児科学分野臨床教授、インドネシア大学客員教授も併任。日本糖尿病学会小児糖尿病委員会委員長などの要職も務める。小児期からの糖尿病や内分泌疾患の診療と研究に力を入れている。

日本では小児・思春期も 2型の糖尿病が多い

小児・思春期に発症する糖尿病には、大人と同じように1型と2型があります。世界的にみるとその発症率には人種や地域による差がみられ、日本人を含むアジア人の小児・思春期の1型糖尿病の発症率は欧米白人の20分の1〜30分の1です。また、日本人の小児・思春期の子どもたちの1型糖尿病の発症率は、1年間に10万人当たり2〜3人程度と推計されています。

これに対し、日本の小児・思春期の2型糖尿病の発症率は、欧米より高率です。1975〜2015年の東京都の学校糖尿病検診の報告を集計した結果では、小児・思春期の2型糖尿病の発症率(10万人当たり/年)は、小学生が0・8人、中学生が6・4人でした。特に中学生は、1型より2型の糖尿病が多いのです。

1型糖尿病はすい臓から インスリンが出ない状態

1型糖尿病は、免疫機能の異常によって、血糖値を調整するホルモン(インスリン)を分泌するすい臓のβ細胞が破壊され、インスリンがほとんど分泌できなくなる病気です。感染症などが影響するという説もありますが、1型糖尿病を発症する原因ははっきりわかっていません。

1型糖尿病は、進行の早さによって、①急性発症、②

インスリンが分泌できず血糖値が異常に高くなると、血液が酸性に傾く糖尿病ケトアシドーシスという急性の合併症を引き起こし、意識障害が出たり昏睡状態になります。特に幼い子どもは、自分の体の不調をうまく伝えられないため、昏睡状態に陥って初めて、1型糖尿病と診断されることが少なくありません。

日本では小児・思春期の1型糖尿病の発症頻度が極めて低く、また子どもの不定愁訴には「おなかが痛い」という表現が多いせいか、糖尿病の症状が出ていても風邪や消化器疾患と間違えられ、重症化してから発見されるケースが少なくないのが実情です。「よく水を飲む」「尿の回数が多い」「食べているのにやせる」など、糖尿病を疑われる症状(下表)があったら、糖尿病専門医など、小児糖尿病に詳しい医師がいる医療機関を受診しましょう。小児糖尿病専門医のいる医療機関は、日本糖尿病学会のホームページ※で検索できます。

※日本糖尿病学会のホームページ

https://www.jds.or.jp/modules/senmoni/

目標は糖尿病になる前と 同じ生活をすること

1型糖尿病の治療の基本は、生命の維持に不可欠なインスリンを、生理的な状態と似たような形で補充する強化インスリン療法です。診断がついたらすぐに、強化インスリン療法を始めます。

治療の目標は、糖尿病になる前と、まったく同じ生活ができるようにすることです。1型糖尿病になってインスリンが分泌できなくなったからといって、食事や運動、部活動、学校行事、旅行など、何かを我慢させたり制限したりする必要はありません。これは、大人になってから1型糖尿病を発症した人も同様です。強化インスリン療法を続けながら、世界的なアスリートとして活躍している人もいます。

1型糖尿病の場合、運動の前後などに低血糖になったときには、授業中などでも甘い飲み物などやグルコースによる補食で糖分を補給する必要があります。幼稚園や保育園、学校側には主治医から連絡を取ってもらい、病気について、また、個別にどのような対応が必要か、理解を得ることも重要です。

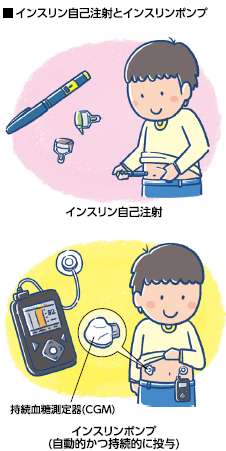

インスリンの投与方法には1日2〜4回のインスリン自己注射と、継続的にインスリンを補給するインスリンポンプがあります(下イラスト)。インスリン注射は、小学生以上の子どもなら、練習すれば自分で打てるようになります。

インスリン自己注射とインスリンポンプのどちらを使うかは、生活スタイルなどによっても異なるので、本人や保護者の希望に応じて決定します。血糖値の変動をリアルタイムで把握できる持続血糖測定器(CGM)を使えば、簡単に血糖管理ができます。

2型糖尿病では食習慣や 生活リズムの見直しが重要

2型糖尿病は、肥満や運動不足、遺伝的な要因などによってインスリンの働きが低下し、血糖値が高くなる病気です。大人を含めると日本人の糖尿病の9割以上は、2型です。

小児・思春期の2型糖尿病の患者さんの約85%は肥満ですが、約15%は非肥満です。ただし、非肥満の場合でも内臓脂肪がたまっているケースが少なくありません。

肥満で2型糖尿病を発症している子の多くには、首やわきの下などの皮膚が黒ずみ、厚くなってざらざらする黒色表皮腫がみられます。小児・思春期の2型糖尿病は、学校の尿検査で見つかることもありますが、このような黒ずみや、糖尿病が疑われる症状(8ページ表)がみられたら、かかりつけの小児科や小児糖尿病に詳しい医師のいる医療機関に相談しましょう。

小児・思春期に2型糖尿病を発症する人は、親や祖父母など家族のだれかが糖尿病というケースが多く、2型糖尿病になりやすい体質が、小児・思春期での発症に関係していると考えられます。2型糖尿病の治療は、食生活や運動習慣の見直しからスタートします。ただし、成長期の子どもの場合は、大人の2型糖尿病のように摂取カロリーを極端に抑える必要はなく、年齢に応じて、正常な発育に必要なエネルギーを10%程度減らして摂取することが大事です。

「日本人の食事摂取基準(2025年版)」によると、たとえば、身体活動レベルが「ふつう」である12〜14歳が1日に必要とするエネルギー量は、男性なら2600カロリー、女性なら2400カロリーです。肥満の子は、もともと1日に3000〜4000カロリーとっていることも少なくないので、スナック菓子や糖分の入った清涼飲料水などを控えるだけでも、肥満や、過去1〜2か月の血糖値の平均であるHbA1c が改善するケースが多いようです。

また、朝食を抜くと、昼食と夕食の後に血糖値が上がりやすくなり、2型糖尿病の悪化につながります。朝食は抜かずに、3食きちんと食べましょう。

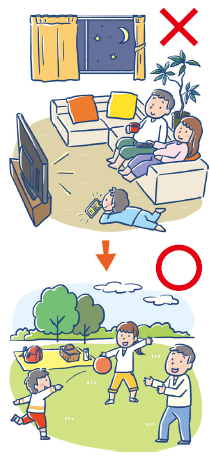

さらに、夜更かしや睡眠不足が続くと、食欲を増進するグレリンというホルモンが分泌され、太りやすくなります。ゲームや動画鑑賞などで夜更かししている子どもの場合、保護者も同じような生活をしていることが多いので、家族で生活を見直しましょう。運動不足解消も重要ですが、家族で一緒に歩いたり出かけたりするなど、楽しみながら体を動かす機会を増やしてください。食生活や運動習慣などを見直しても血糖コントロールが難しい場合や重症の場合には、メトホルミンなどによる薬物療法で治療します。

医療スタッフの支援を受け 病気を意識し過ぎない

1型、2型にかかわらず、糖尿病の治療は、生活や精神面にかかわることも多いため、医師、看護師、栄養士、薬剤師、心理師などが連携してチームでサポートします。小児・思春期に糖尿病を発症したとしても、糖尿病ではない人と同じような生活ができますし、何かをあきらめる必要はありません。むしろ、小児・思春期に病気になった経験を生かし、その後はより健康に過ごせる可能性もあります。落ち込んだりせず、信頼できる医療スタッフと一緒に前向きに治療に取り組みましょう。