料理の豆知識Vol. 84 今回のテーマ【麺(めん)】

このコーナーでは、ちょっと知ってほしい食事に関する豆知識をお届けします。

今回は多くの人に好まれる麺を取り上げました。

人々に愛されてきた麺 中国の小麦料理がルーツ

うどんやそば、ラーメンなどの麺は私たちに親しまれている主食です。

麺の歴史は古く、中国の黄河流域がルーツとされています。このあたりは寒冷な乾燥気候で、小麦がさかんに栽培されていたことから、小麦粉を使ったさまざまな食べ物がつくられました。当時はワンタンの皮状の平たい形やスイトンのように小さくちぎった形だったようです。その後、生地をひも状にのばした、麺棒でのばした生地を刃物で細く切ったりして、いろいろな形状のものが生まれました。

日本では、飛鳥時代から奈良時代にかけて、唐から伝わった「

鎌倉時代には僧侶が宋から製粉・製麺の技術を持ち帰り、うどんやそばなどの粉物文化を広めました。室町時代には、小麦粉を水でこね、細く切ったものを煮て食べたという記録があり、「

「麺を食べると太る?」 気になる麺類の食べ方

炭水化物を主体とする麺類は、スープやつゆ、つけ汁だけでもおいしく食べられるため、どうしてもほかの栄養素が不足しがちになります。たんぱく源である肉、魚、卵やビタミンが豊富な野菜と一緒に食べるように心がけましょう。外食の際には具だくさんのメニューがおすすめです。

麺類はのど越しがよく、つるつると食べやすいため、つい早食いになりがちです。食べる速度が速いと満腹中枢が機能せず、食べる量が増えてしまうこともあります。ゆっくり、よく噛んで食べることが大切です。

また、麺類は食べたいけれど糖質が気になるという人も多いのではないでしょうか。

体内に入った糖質は、分解されてブドウ糖として血液に吸収されます。血液中にブドウ糖が増えると、糖を分解するインスリンというホルモンがすい臓から分泌され、血糖値を下げる働きをします。糖質が急に増え、血糖値が急上昇すると、それに対処するためのインスリンが大量に分泌され、血糖値は急降下します。血糖値のこの急激な変動を「血糖値スパイク」と呼びます。血糖値スパイクは血管にダメージを与え、動脈硬化などの原因になります。

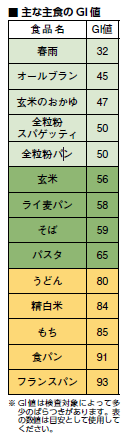

これを防ぐには、血糖値の上がりやすさを示すGI値の低い食品を選ぶことが重要です。GIはグリセミック・インデックスの略で、血液への吸収速度が最も速いブドウ糖を100とし、55以下を低GI食品、56~69を中GI食品、70以上を高GI食品としています。麺類の中では、GI値が59と低いそば、32の緑豆春雨がおすすめです。パスタは65、うどんは80です。

飲食店では炭水化物×炭水化物というメニューもよく見かけます。ラーメンとチャーハン、うどんと五目ご飯などの組み合わせは避けましょう。

糖質を控えた麺 新製品が続々開発

糖質は気になるけれど、麺を食べたいというニーズに応え、最近は新しい種類の麺が次々と開発されています。

大豆100%の麺や黄えんどうを薄皮ごと使った麺は、植物性たんぱく質が豊富で栄養価も高い製品です。こんにゃく芋由来のグルコマンナンを練りこんだ麺は糖質が抑えられるうえ、食物繊維が豊富です。また、「糖質ゼロ」を表示したそばやうどんも登場。これらは、おからパウダーとこんにゃく粉、ひじき粉などが原料です。

麺本来の味と食感に近づけるよう、各社で研究・開発が進み、入手しやすくなっています。見かけたら、一度試してみてはいかがでしょうか。