糖尿病、高血圧など慢性疾患のある人に必要な『災害時の備え』

災害時の備えは万全でしょうか。日本では、どこに住んでいても地震や水害などの災害に見舞われる危険があり、日ごろから備えておくことが大切です。糖尿病、高血圧、脂質異常症、不整脈、心臓病などの慢性疾患がある人の場合、どのような備えが必要なのでしょうか。2024年1月に発生した能登半島地震の実例などを踏まえ、慢性疾患のある人が、いつ来るかわからない災害に対して準備しておきたいことをまとめました。

日本医科大学付属病院高度救命救急センター 准教授・医局長

中江 竜太 先生 (なかえ・りゅうた)

2004 年、日本医科大学卒業。同大学付属病院高度救命救急センター専修医、同大学付属病院脳神経外科大学院生、同院高度救命救急センター講師などを経て、2023 年より、同センター准教授。2024 年4 月より医局長も兼任。2024年の能登半島地震の際、東京都・日本医師会災害医療チーム(JMAT)の一員として医療支援活動に従事。専門は救急医学・脳神経外科学。

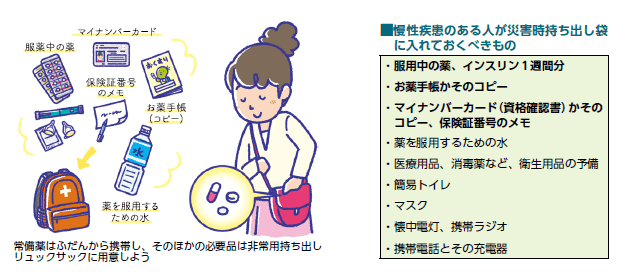

薬は1週間分以上避難時に持参を

災害はいつどこで起こるかわかりません。大地震に備えてまず実施したいのは、自宅や職場の建物、塀などの耐震化ができているか、家具の固定はできているかの確認です。病気の有無にかかわらず、大きな地震が起こったときは、周囲の建物も含めた倒壊や家具の転倒、火事を防ぎ、自分や家族の身を守ることが最優先になります。自宅や職場が、津波、土砂災害、洪水などの被害にあいそうな地域なのかどうかは、市区町村のホームページにアクセスし、防災マップやハザードマップで確認しましょう。最寄りの避難所の場所、緊急時の連絡方法、集合場所などを確認し、家族で共有しておくことも重要です。災害の発生直後は、ほかの地域からの支援が入ることは難しいため、3日分の水や食料などの備蓄が必要とされます。何をどのくらい備蓄すればよいかは、東京都のサイト東京備蓄ナビが参考になります(https://www.bichiku.metro.tokyo.lg.jp/)。また、避難が必要になったときに備えて、「慢性疾患のある人が災害時持ち出し袋に入れておくべきもの」(下図)をリュックサックなどにまとめ、すぐに持ち出せる場所に置いておきましょう。慢性疾患のある人にとって何より重要なのが、服用中の薬です。災害直後は一般的に病気が悪化しやすくなるため、ふだん飲んでいる薬を服用することが大事です。少なくとも1週間分、できれば2週間分の薬を常に手元に置いておき、非常時に持ち出せるようにしておきましょう。職場や外出先で災害にあう恐れもあるので、いつも使うバッグに常備薬を入れておくと安心です。特に、心筋梗塞・狭心症、脳卒中などの既往歴があり、血液をさらさらにする抗血栓薬(抗血小板薬、抗凝固薬)を服用している人、糖尿病でインスリン注射を打っている人は、薬がないと命にかかわることがあります。ただし、糖尿病で内服薬を服用している場合、食事をとれないときには低血糖になる恐れがあるので、内服を中止してください。インスリン注射を打っている人は、基礎インスリンと追加インスリンのどちらかしかないときはどうしたらよいのか、かかりつけ医に確認しておきましょう。ほかの薬を使っている人も、非常時の薬の服用方法について、かかりつけ医や薬剤師に確認しておくことが大切です。災害後は、精神的なショックやストレスで健康な人でも血圧が上がりやすくなります。高血圧症の人は必ず薬を服用しましょう。血液透析に関しては、かかりつけの医療機関で治療を継続できないときに備えて、日本透析医会では災害時情報ネットワークを構築しています。透析を受けている医療機関との災害時の連絡方法や、地域の日本透析医会災害時情報ネットワークの状況を確認しておきましょう。腹膜透析を実施している人は、交換キットなどを1週間分は備蓄し、災害時の対応について取扱業者と相談しておく必要があります。

「お薬手帳」かそのコピーは必携

もう1つ、災害で避難するときの持ち物として欠かせないのが、お薬手帳かそのコピーです。被災地では、かかりつけ医と連絡が取れない場合でも、お薬手帳や実際に持っている薬などで服用歴がわかれば、薬を出してもらうことができるからです。スマートフォンでお薬手帳の写真を撮っておいたり、お薬手帳アプリを活用したりしてもよいのですが、バッテリー残量がなくなって使えない場合があります。お薬手帳の現物を持ち出すか、服用している薬剤名が書いてある部分のコピーを財布に入れておくなど、紙ベースのものがあったほうが安心です。熊本地震や能登半島地震では、日本薬剤師会が、キャンピングカーを改造した「モバイルファーマシー」(災害対策医薬品供給車両)を出動させ、被災者に薬を届けました。災害派遣医療チーム(DMAT)や日本医師会災害医療チーム(JMAT)など、被災地以外から支援に入る医療チームが、慢性疾患の薬を処方する場合もあります。お薬手帳がないと、それまでの治療歴やアレルギーの有無などがわからず、支援に入った医師や薬剤師が最適な薬を処方するのが難しい面があります。災害発生時や避難中にケガをしたり新たな病気を発症したりして医療機関で治療を受けるときにも、お薬手帳があれば、それまでの病歴やアレルギーの有無などがわかり、治療が迅速に進みます。今後、読み取り機の普及と活用が進めば、マイナンバーカードで服用中の薬や病歴が確認できるようになる可能性もありますが、停電になるとカードの読み取りができない恐れもあります。マイナンバーカードを保険証として使っている人も、紙のお薬手帳を持っていたほうがよさそうです。介護を受けている人や災害時に避難する際に支援が必要な人が家族にいる場合には、市区町村の災害対策担当者に連絡し、「避難行動要支援者名簿」に登録してもらいましょう。災害発生時には、一般の避難所で生活するのが困難な要介護者や高齢者、障害者などを対象にした福祉避難所が設置されます。妊産婦や乳幼児、精神疾患のある人が福祉避難所を利用できる場合もあります。

避難中もしっかり体を動かし、減塩、カリウムの摂取を

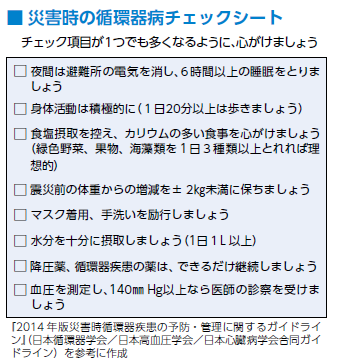

水分摂取や運動など循環器疾患の予防を

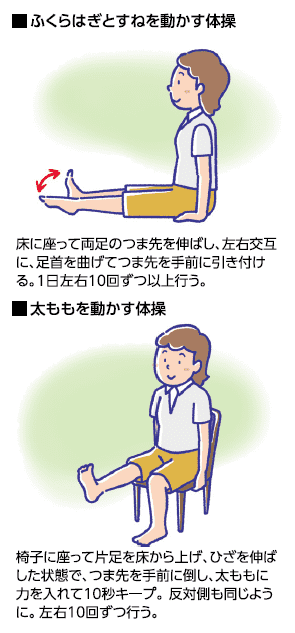

災害発生後は、たこつぼ型心筋症や肺塞栓症/深部静脈血栓症、心筋梗塞、脳卒中、大動脈解離などの循環器疾患の発生リスクが高まります。なお、たこつぼ型心筋症は、心臓の一部が一時的に動かなくなる病気で、強いストレスを受けたときに起こりやすいとされます。深部静脈血栓症は、足の静脈に血液のかたまりである血栓が生じた状態で、肺塞栓症は、その血栓が血流に乗って肺の血管を詰まらせ、命にかかわることもある病気です。いわゆるエコノミークラス症候群と呼ばれるもので、長時間座りっぱなしなど同じ姿勢を取り続けると発生しやすくなります。高血圧、糖尿病などの慢性疾患がある人、心筋梗塞や狭心症、脳卒中、心不全などの既往歴がある人、75歳以上の高齢者、被害が大きかった人などは、特に循環器疾患を発症しやすくなります。そのリスクを減らすためには、「災害時の循環器病チェックシート」( 上図)の項目が多くなるような生活を心がけることが大切です。避難所や車の中でもしっかり睡眠をとり、積極的に体を動かし、できるだけ塩分が少なくカリウムが豊富な食事をとるようにしましょう。避難所では集団生活なので、新型コロナウイルス感染症やインフルエンザ、感染性胃腸炎などの感染症にも注意が必要です。いつも以上にマスクの着用と手洗いの励行を心がけましょう。エコノミークラス症候群を予防するためには、ふくらはぎや太ももを動かす運動を頻繁に行い(下図)、水分をしっかりとることも重要です。避難所のトイレが汚れていたりすると、水分摂取や食事を控える人が少なくありません。しかし、循環器疾患を防ぐためにも、水分や食事はきちんととりましょう。

つらい気持ちをだれかに話すことも大切

大きな災害にあったときは、だれでも強いストレスにさらされます。災害発生時や避難時の怖い体験が、フラッシュバックしたり夢に出てきたりするかもしれません。大切な家族やペット、家や財産を失った場合には、悲しみや怒り、自責の念や後悔などで眠れなくなったり食欲がなくなったりする人もいます。つらい気持ちは、できるだけだれかに話すようにし、眠れなかったり食事がとれないというときは、医療者に相談しましょう。災害派遣精神医療チーム(DPAT)が、心のケアを担う場合もあります。東日本大震災後は約1割の人が、怖い体験が心の傷になり、その体験を何度も思い出して恐怖感を抱く心的外傷後ストレス障害(PTSD)を発症しました。生活再建がうまくいかなかったり孤立したりして、うつ病やアルコール依存症などを発症する人もいます。人と話す機会を増やし、心の負担をため込まないようにしましょう。慢性疾患を抱える人は、災害発生後、体調の悪化をできるだけ防ぐことが重要です。住んでいる自治体の避難訓練などに参加して地域のつながりをつくっておくことも、非常時への備えになるのではないでしょうか。