口や眼の乾燥があったら疑ってみよう『シェーグレン症候群』

眼がゴロゴロして常に違和感がある、口が乾いてしゃべりにくいということはありませんか? これらの症状には、シェーグレン症候群という病気が関係しているかもしれません。ありふれた症状のため気づかれにくい病気ですが、重症化すると日常生活に支障をきたし、生命にかかわる場合もあります。思い当たる症状があったら、まずは検査を。シェーグレン症候群と診断されたら、早めに対策をとりましょう。

フォレスト内科リウマチ科クリニック 院長

髙橋 広行 先生 (たかはし・ひろゆき)

2009 年、筑波大学医学専門学群医学類卒業。筑波大学附属病院膠原病・リウマチ・アレルギー内科病院講師・外来医長、国立国際医療研究センター病院膠原病科医師等を経て、2023 年9月より現職。医学博士、日本内科学会認定内科医・総合内科専門医、日本リウマチ学会評議員・リウマチ専門医・リウマチ指導医、東京都難病指定医。2018 年日本シェーグレン症候群学会奨励賞受賞。

患者さんの9割が女性免疫が自分を攻撃する

シェーグレン症候群は、スウェーデンの眼科医ヘンリック・シェーグレンの論文にちなんで名づけられた病気です。何らかの原因で免疫システムが暴走し、自身の細胞を攻撃してしまう自己免疫疾患で、全身のさまざまな組織に炎症が起こる膠原病の一種です。2015年に国の指定難病となりました。重症度が一定の基準を満たす場合などに認定され、医療費の一部が助成対象となります。10年ほど前に実施された疫学調査では国内の患者数は約6.8万人でしたが、見逃されていることが多く、実際には全人口の約2〜3%、100人に2〜3人はいると推定される、極めて身近な病気といえます。特徴的なのは、男女比が1:17と圧倒的に女性に多いことです。発症のピークは50代ですが、小児から高齢者まで、どの年代でも発症する可能性がある病気です。

遺伝的背景など多様な要因が影響し合う

シェーグレン症候群の根本的な原因はまだ解明されていませんが、その発症には免疫系の異常、ウイルス感染、遺伝的要因、女性ホルモンなど、いくつかの危険因子が複雑に影響し合っているのではないかと考えられています。遺伝的要因としては、血縁者に関節リウマチや膠原病の患者さんがいる場合、免疫にかかわる遺伝子の特定のタイプ(遺伝子多型)を持つ場合などに、発症のリスクが高くなるといわれています。また、女性ホルモンの変動が引き金になる可能性もあり、更年期の症状かと思っていたら、実はシェーグレン症候群だったということもあります。

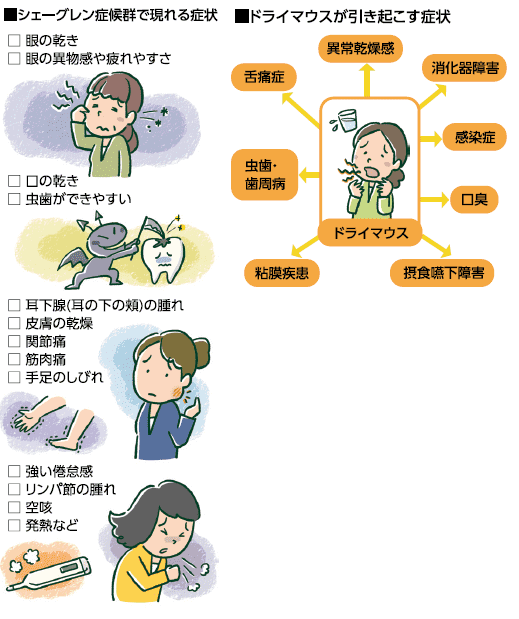

眼や口の乾燥に加え全身症状や臓器障害も

シェーグレン症候群で特徴的なのは症状の多様性(下図)で、病気の重症度やタイプにより症状が異なります。シェーグレン症候群で最もよく見られる症状が、ドライアイ(眼の乾燥)やドライマウス(唾液不足、口の乾き)です。唾液腺や涙腺が慢性炎症によって破壊され、涙や唾液の分泌量が少なくなると、ひどい乾燥症状に悩まされることがあります。涙には、眼を潤す、異物を排出する、外界の刺激から眼の表面を守るなどの役割がありますが、涙の量が少なくなりドライアイが進むと、「ホコリが入ったみたいに、いつも眼がゴロゴロする」「悲しいのに涙が出ない」「眼が疲れやすい」という不快感が生じ、眼の表面が傷つきやすくなったり、視力低下につながったりすることもあります。また唾液には、口の中の保湿や粘膜の保護のほか、口腔内を清潔に保つ、むし歯を防ぐ、食べ物を飲み込みやすくするなどの働きがありますが、唾液が少なくなってドライマウスになると、「虫歯ができやすい」「口が乾いてしゃべりにくい」「パンなどが食べにくい」「カプセルの薬が口腔内にへばりついて飲み込みにくい」といった症状が起こります(下図)。シェーグレン症候群において、このような外分泌腺(涙腺や唾液腺)の障害による眼や口の症状を腺症状と言います。一方、外分泌腺以外の臓器の障害に由来する症状を腺外症状と呼びます。約7割の患者さんは腺症状のみですが、約3割の患者さんには、腺症状に加えて腺外症状が見られます。腺症状は生活の質(QOL)の低下を招くため、適切な治療を行う必要がありますが、生命にかかわることは通常ありません。腺外症状も軽症の場合が多いのですが、関節痛、間質性肺炎、間質性腎炎、皮膚症状、末梢神経障害などを引き起こし、まれに悪性リンパ腫の合併が見られることもあります。そのほか、体重減少や頭痛、だるさ、疲れやすさ、集中力の低下、抑うつなど、さまざまな全身症状を伴うこともあります。またシェーグレン症候群には、ほかの膠原病の合併がみられない一次性シェーグレン症候群と、ほかの膠原病を合併する二次性シェーグレン症候群とがあります。二次性シェーグレン症候群に合併する膠原病で最も多いのが、関節の痛みや変形が生じる関節リウマチ(約40%)で、次に多いのが多様な臓器に障害をきたす全身性エリテマトーデス(約20%)です。一方、関節リウマチの患者さん側から見ると、約20%はシェーグレン症候群を合併しており、これらの病気は密接に関連していると言えます。

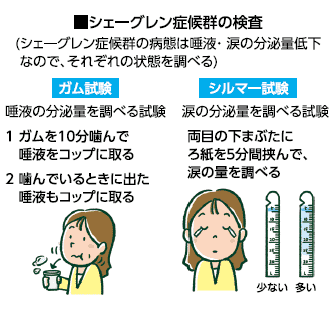

複数の検査を組み合わせ診断を確定

日本では厚労省の改訂診断基準(1999年)を用いて確定診断を行うことが一般的です。血液検査、口腔検査、眼科検査、病理組織検査のうちいずれか2つの検査で陽性所見が認められた場合、シェーグレン症候群と確定診断されます。はじめに行うべき最も重要な検査は血液検査です。シェーグレン症候群に特異的な自己抗体であ る、抗SS -Å抗体、抗SS - B抗体の存在を確認します。そのほかに、抗セントロメア抗体が陽性の場合もあるため、必要に応じてその有無を確認します。口腔検査では、唾液の分泌量を調べるためのガム試験(10分間ガムを噛む、右下図)、サクソン試験(2分間ガーゼを噛む)、画像検査(唾液腺造影、唾液腺シンチグラフィ)などを行います。眼科検査では、涙の分泌量を調べるシルマー試験(下図)や角膜や結膜の傷を調べる蛍光色素試験などを実施します。病理組織検査では、涙腺組織や唾液腺組織を採取し、リンパ球浸潤という特有の炎症所見が見られるか、検査を行います。これらの検査は必ずしもすべて行うわけではありません。その患者さんにとって必要な検査を組み合わせて診断を行います。また、外分泌腺以外の臓器に病変があるかどうかを確認することも重要です。

薬剤の特性を見きわめ症状に合わせて治療

リラックスを心がけ合併症に注意

現在、シェーグレン症候群を根本的に治す方法は見つかっていません。腺症状と腺外症状とでは、治療方法が異なり、特に腺症状では、つらい症状を緩和することが治療の目標となります。ドライマウスの治療では、唾液分泌促進薬の内服が基本です。2種類の飲み薬(塩酸セビメリン、塩酸ピロカルピン)がありますが、いずれも下痢などの消化器症状、多汗などの自律神経系の副作用が生じる場合があり、継続が困難なことがあります。そのような場合は麦門冬湯などの漢方薬や、スプレー型の人工唾液を用いたりします。ドライアイの治療は、点眼薬(ヒアルロン酸ナトリウム、ジクアホソルナトリウム、レバミピドなど)を使用することが一般的ですが、それでも改善されない場合は、涙点プラグを使った治療などを検討します。これは涙の流出口である涙点に栓を挿入し、眼の表面に涙をためる治療です。眼が乾きすぎると角膜や結膜に細かい傷がつき、視機能にも影響を及ぼします。眼の状態を的確に把握するために、眼科も受診したほうがよいでしょう。耳下腺などの唾液腺が炎症により腫れて強く痛む場合は、状況に合わせて、抗菌薬やステロイド(短期間・少量)、鎮痛薬を用いて治療を行います。腺外症状については、ステロイドや免疫抑制剤を使用する場合がありますが、これらの薬剤は副作用が起こることがあります。症状や臓器障害の程度、進行速度などに応じて慎重に判断する必要があります。緊張やストレスによって自律神経のバランスが乱れ、交感神経が優位になると、特にドライアイやドライマウスなどの乾燥症状が悪化しやすくなります。ふだんから、入浴などリラックスできる時間をつくる、適度な運動や息抜きなどでストレスをためないような生活を心がける、良質な睡眠を確保するなどして、緊張をほぐすようにしましょう。また、唾液腺マッサージを行い、耳の下や顎の下にある唾液腺を刺激して唾液の分泌を促すことも、ドライマウスの症状緩和に効果的です。シェーグレン症候群は、身近な病気であるにもかかわらず、一般にあまり知られていないのが現状です。ドライアイやドライマウスにより日常生活に支障をきたしている場合は、膠原病科やリウマチ科の受診をおすすめします。特に強い乾燥症状がある女性の方はシェーグレン症候群を疑い、ぜひ検査を受けてみましょう。