料理の豆知識Vol. 82 今回のテーマ【ハーブ】

このコーナーでは、ちょっと知ってほしい食事に関する豆知識をお届けします。今回は暮らしを彩るハーブを取り上げました。

古くから活用されていた生活を彩る植物

香りがあり、人間に有効な成分を含む植物の総称がハーブです。花、茎、葉、実、根などに、独特の色や味を備え、薬草やスパイスとして活用されています。また、紫外線や外敵から身を守るため植物がつくり出すポリフェノールやフラボノイドなどの成分には抗酸化作用があり、酸化防止剤や防腐剤としても使われます。ハーブははるか昔から、世界各地で薬草として利用されてきました。アルプス地方で発見された紀元前2600年ごろの薬草袋や、シュメール人が紀元前2000年ごろに薬草リストを刻んだ粘土板などが古い歴史を物語っています。1世紀頃には、古代ローマの医師で植物学者のペダニウス・ディオスコリデスが『薬物誌』という書物を著しました。その後、古代ローマの医学は、中東や東方に伝わり発展していきます。中世ヨーロッパの修道院にはハーブガーデンがあり、鎮痛、抗炎などの薬効があるハーブ研究が行われていました。『薬物誌』は16世紀ごろまで、植物学、薬草学のバイブル的書物だったのです。薬草は日本でも古くから利用されてきました。ショウガ、ミョウガ、シソ、ヨモギ、サンショウなどは和のハーブです。西洋のハーブは鎖国政策下の江戸時代にオランダを通じて輸入されてはじめていますが、パセリ以外はほとんど定着しませんでした。1960年代、世界的に自然療法やオーガニックへの関心が高まります。日本では1980年代にブームとなり、栽培農家も増え、身近なものになりました。

食用ハーブその種類と利用法

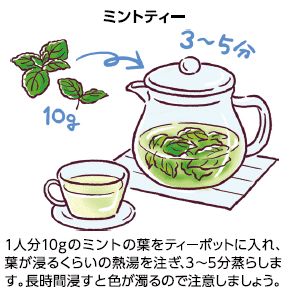

ハーブは、薬草としてだけでなく食用、スパイスとしても活用されています。食用のハーブに多いのは、シソ科とセリ科の植物です。ミント、バジル、ローズマリー、オレガノなどはシソ科の植物で、葉や茎などの表面にある腺毛に香りの成分がたくわえられており、こすると強く香ります。ガムや歯磨き粉などでおなじみのミントの和名はハッカで、ペパーミントやスペアミントがよく知られています。清涼感のある香りのもとであるメンソールには、抗菌・抗ウイルス作用があるとされています。生のものが手に入りやすいので、そのままミントティーにするのがおすすめ(下図)。スペアミントはペパーミントよりメントールが少ないため、甘みがあり、穏やかな味わいです。ピザやパスタによく使われるバジルは、イタリア語ではバジリコ。スイートバジルが代表的な品種です。チーズやトマトとの相性がよいので、さまざまな料理に使えます。セリ科のハーブの代表格はパセリ。そのほか、日本ではウイキョウという名前で知られるフェンネル、パクチーやシャンツァイ(香草)とも呼ばれるコリアンダーなどもセリ科です。ギザギザの葉の形がセリ科の特徴です。「魚のハーブ」とも呼ばれるディルは、セリ科の中でも最近人気が高まっているハーブです。北欧ではスモークサーモンなど、鮭料理に欠かせません。葉は糸のように細く、レストランで料理に添えられることも多くなりました。そのほかキク科のカモミール、イネ科のレモングラスなどもよく知られています。カモミールの甘い芳香はリラックス・鎮静効果が期待でき、ハーブティー、入浴剤としても人気です。

フレッシュとドライ、用途に合わせて使い分けて

ハーブには、フレッシュハーブとドライハーブがあります。 フレッシュハーブは料理に彩りを添えるだけでなく、そのままサラダとして食べたり、ハーブソースがつくる際に用いたりします。 一方、ドライハーブは保存が利き、さまざまな種類のものが手軽に入手できるので、組み合わせを楽しむこともできます。

ハーブの栽培は春から夏がおすすめ

ハーブは繁殖力が旺盛なので、育てやすい植物です。春から夏にかけてはいろいろな種や苗が出回っているので、この時期から栽培をはじめてみましょう。育てやすいのはミントとバジルです。特にバジルは、収穫を兼ねて先端の葉を10㎝ ほど摘み取っていくと、脇芽が成長し、どんどん増えます。また、ディルやカモミールは生のハーブが手に入りにくいうえ、美しい花が咲く楽しみがあります。栽培用のハーブの種や苗には食用と観賞用があるので、購入前によく確かめましょう。香り豊かなハーブを毎日の生活に取り入れて、心と体が癒される時間を過ごしたいものですね。

※ハーブのなかには、妊娠中の人には適さないものもあるので、注意が必要です。