1通の処方箋を最大3回使えるリフィル処方箋

薬をもらうためだけに受診している人や、「症状が安定していて毎回同じ薬を処方してもらっている」という人に朗報です。2022年4月から、1通で複数回使える「リフィル処方箋」による処方が可能となりました。具体的にはどのような処方箋で、患者さんにはどのようなメリットがあるのでしょうか。

慢性疾患などで病状が安定している人が対象

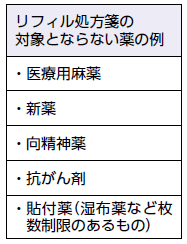

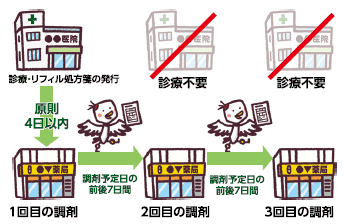

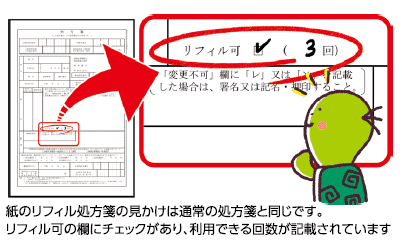

リフィル処方箋(しょほうせん)は、症状が安定している慢性疾患などの患者さんが、「医師の処方により医師および薬剤師の適切な連携のもとで一定期間内に最大3回まで反復利用できる」処方箋です。リフィル (Refill)は英語で「詰め替え」を意味します。日本では2022年4月より一定の条件のもとで導入されています。米国、英国、フランスなどでも、薬をもらうためだけに受診する患者さんの負担を減らす目的で導入され、広く普及している制度です。リフィル処方箋の1回目の有効期間は、通常の処方箋と同じように交付の日を含めて4日以内です。2回目と3回目は、次回調剤予定日の前後7日間なら、調剤薬局の薬剤師による体調確認と服薬指導だけで薬を受け取れます。その際薬剤師が、医療機関への受診を促したり、服薬の中止の判断をしたりすることもあります。薬剤師は、必要に応じて患者さんの服薬状況を医師へ情報提供することになっています。

薬のための通院時間と医療費の負担を軽減

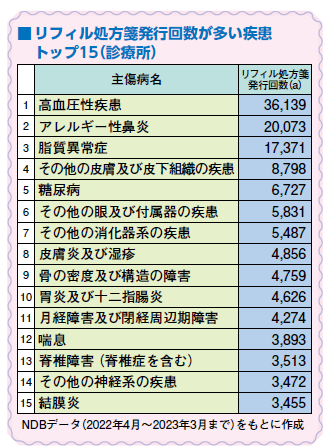

リフィル処方箋を使う患者さんのメリットは、薬のためだけの通院による時間や負担の軽減です。また、薬をもらうための受診が減るので診察料、処方箋発行料なども減り、医療費の自己負担が軽減します。14日分以上の処方を2回以上、継続的に処方されている患者さんがリフィル処方箋を利用すれば、年間約1550億円の医療費が抑制されるとの試算もあります。医療費総額が抑えられれば、その分、健康保険料や税金が抑えられる可能性があります。一方、リフィル処方箋を利用すると医師による診察回数が減るため、病状の悪化や新しい症状の発見が遅れるのではないかと懸念する声もあります。また、リフィル処方箋は紛失のリスクがあるので、自己管理が重要です。心配な人は、紙ではなくデジタルデータで処方箋を運用し、スマートフォンやパソコンで管理する「リフィル電子処方箋」を利用する方法もあります。オンライン診療でリフィル電子処方箋を発行してもらい、オンラインで薬剤師に服薬指導を受け、薬は自宅に郵送してもらうことも可能な時代になっています。利用者はまだ少なく、2023年3月時点でのリフィル処方箋の発行率は、全処方箋の0.05%と非常に低率です。慢性疾患やアレルギー疾患などで薬を服用していて病状が安定している人は、リフィル処方箋が利用できないか、かかりつけ医に相談してみてもよいのではないでしょうか。