梅雨時に増える『低気圧頭痛と片頭痛』

日本人の4人に1人が頭痛持ちといわれ、そのうち7割の人は適切な治療を受けていないとされます。低気圧が近づいたとき、梅雨時、台風シーズンなどに、気圧や天気の変化が原因で頭痛に悩まされる人は少なくありません。このような低気圧頭痛や慢性的な片頭痛は、予防治療によって発作を抑えることができます。低気圧頭痛の対処法と、片頭痛治療の最前線を探ります。

長岡技術科学大学 体育・保健センター 准教授

勝木 将人 先生 (かつき・まさひと)

2016 年、東北大学医学部を卒業。糸魚川総合病院脳神経外科医長などを経て、2024 年より現職。脳神経外科専門医。片頭痛に関する啓発活動および、人工知能や遠隔診療を活用したアンメットメディカルニーズの解消をテーマに研究を行っている。国際頭痛学会、日本頭痛学会、日本メディカルAI学会などに所属。燕三条す ごろ脳脊髄クリニックオンライン診療部門で頭痛・脳外科診療にも従事。アイルランドインサイトデータリサーチセンター研究員でもある。

内耳のセンサーが 反応し頭痛を誘発

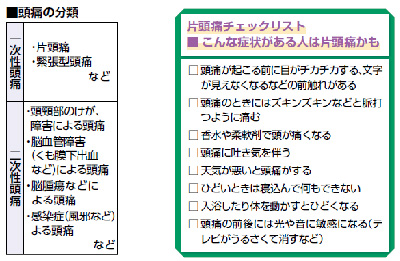

最初に、頭痛の種類について整理しておきましょう。頭痛は、一次性頭痛と二次性頭痛に大きく分けられます。一次性頭痛は、はっきりした原因やほかの疾患が見当たらない頭痛で、片頭痛や緊張型頭痛などが該当します。二次性頭痛は脳腫瘍や脳血管障害、風邪のような感染症などの病気が原因で起こるものです(下表)。一次性頭痛のうち片頭痛は、脈を打つようにズキンズキンと痛む、吐き気を伴う、においや光、音に過敏になる、体を動かすと増悪するなどの特徴があります。痛くなる前に、キラキラしたものが見えるなどの前兆がある人もいます。緊張型頭痛の場合は、頭から首筋がギュッと締め付けられるような痛みが生じます。光過敏や音過敏を伴うこともありますが、運動やマッサージ、入浴などによって改善し、生活に支障をきたすことはほとんどありません。片頭痛患者1207人の誘発要因を調べた研究では、最も多い原因はストレス(79・7%)、2番目が女性ホルモンの変化( 65 ・1%)、3番目が絶食(空腹、57・3%)で、4番目が天候(53・2)と報告されています。片頭痛の人の約半数は、気圧や天気の変化の影響で頭痛が生じている可能性があるのです。また、気象予報士が開発した、気圧予報に基づく体調管理アプリ「頭痛ーる」のユーザー4375人のデータを分析した研究では、「低気圧」「気圧の変化」「高湿度」「降雨」が頭痛回数を増加させることがわかっています。気圧や天気の変化によって引き起こされるさまざまな症状を総称して「気象病」と言いますが、低気圧が近づくと起こる低気圧頭痛もその1つです。ではなぜ、気圧や天気の変化によって、頭痛や吐き気、めまいなどの不調が生じるのでしょうか。そのメカニズムは完全には解明されていませんが、気圧の変化をとらえる内耳のセンサーが敏感すぎると、わずかな変化でも過剰に反応し、脳中枢の自律神経に伝えて交感神経を活性化、脳の血管を拡張させて頭痛やめまいを引き起こすと考えられています。また、頭痛を訴える人は20〜40代の女性に多いのですが、それは2番目に多かった誘因、女性ホルモンのエストロゲンの低下と関係しています。月経前後、排卵期、更年期などにエストロゲンが急激に低下すると、三叉神経の末端から炎症物質(カルシトニン遺伝子関連ペプチド:CGRP)が放出されて血管を広げ、頭痛を起こしやすくなるのです。

頭痛発作が月2回以上で 予防治療を検討

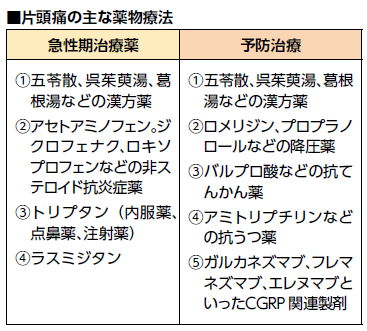

片頭痛の治療には、発作が起こったときに痛みを抑える急性期治療と、薬を使って片頭痛を起こりにくくする予防治療があります。上表のような片頭痛発作が1か月に2回以上、あるいは生活に支障があるような頭痛発作が1か月に3回以上ある場合には、予防治療の開始が勧められます。予防治療の目的は、発作の回数や持続時間を軽減するとともに、急性期治療薬の効き目をよくして、頭痛の重症化と慢性化を防ぐことです。適切な予防治療を行わないと、年間約3%の人が慢性片頭痛に移行してしまいます。慢性片頭痛は進行性の疾患で、3割は治らないので、早い段階で予防治療を始め、慢性化を防ぐことが大事です。なお、予防治療はずっと続ける必要はありません。適切な治療によって頭痛が起こらなくなれば、少しずつ薬を減らしたりやめたりすることが可能です。また一般的には、片頭痛は50代になると発作が減り、予防治療の必要がなくなる人も少なくありません。

痛み止めの使い過ぎは 薬物乱用頭痛を招く

予防治療やセルフケアで頭痛を改善

予防治療で注意しなければいけないのが、痛み止め薬の飲み過ぎによる薬物乱用頭痛です。痛み止めを服用すれば頭痛や吐き気は軽減しますが、飲み過ぎると、痛みのセンサーが過敏になり、慢性的に頭痛が生じるようになります。薬物乱用頭痛は、市販薬でも処方薬でも起こります。新潟県糸魚川市の15〜64歳の男女5865人を対象にした調査では、薬物乱用頭痛の有病率は2・3%でした。40人学級なら1クラスに1人はいるくらい頻度の高い病気です。薬物乱用頭痛になると、頭痛を抑えることが難しくなり、3割の人が再度薬物乱用頭痛に陥ってしまいます。「梅雨時だし、頭が痛くなりそうだから薬を飲んでおこう」などと、痛くもないのに痛み止めを服用するのはやめましょう。市販の痛み止め薬を1か月に10日以上、あるいは片頭痛の急性期治療薬であるトリプタン系の薬を月に10 日以上服用している人は、薬物乱用頭痛の可能性が高いので、頭痛外来などで相談しましょう。片頭痛の予防治療や薬物乱用頭痛の治療は、脳神経内科や脳神経外科、頭痛外来のある医療機関で受けられます。予防治療に用いる薬には、①

頭痛ダイアリーの記録が 適切な治療につながる

片頭痛発作の回数を減らし、適切な治療を受けるためには、「頭痛ダイアリー」をつけて、頭痛の回数や程度、服薬回数、前ぶれ、誘因を把握することが大切です。頭痛ダイアリーの用紙は、日本頭痛学会のホームページ※からダウンロードできますし、頭痛記録アプリを用いる方法もあります。気圧や天気の変化を受けやすい人は、「頭痛ーる」など、気圧予報と頭痛記録を併用したアプリを活用してもよいでしょう。甘い飲み物を飲んだり、中華料理を食べたときなど、血糖値が急激に上がると発作が起こりやすい人は、飲み物を変えたり、ゆっくり食べたりすることで、発作の回数を減らせます。逆に空腹が原因なら、キャンデーを持ち歩いたり間食をしたりする、夜更かしは控えるなど、頭痛ダイアリーに記入することで頭痛誘因を見つけ、生活を見直して予防することができます。

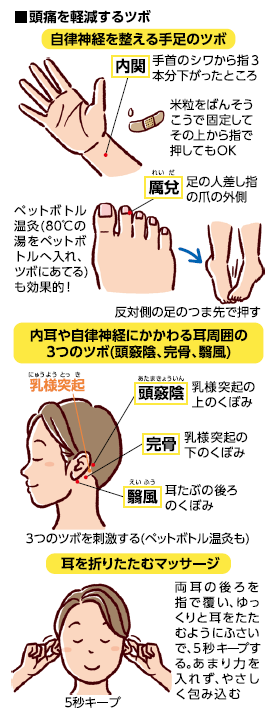

自律神経を整えるツボ 刺激が頭痛を軽減

低気圧頭痛を起こしやすい人は、腕、足、耳周囲のツボを刺激するセルフケアによって、症状を改善できる可能性もあります。頭痛や吐き気、めまいが抑えられる

効果が期待できるのが、腕にある

※日本頭痛学会

https://www.jhsnet.net/dr_medical_diary.html