就寝時に要注意、嚥下機能の衰えから始まる『誤嚥性肺炎』

高齢化が進むにつれて誤嚥性肺炎の死亡率が高まっています。誤嚥性肺炎とは、本来、口から食道に入る唾液や食べ物などが気管に入ってしまい、肺に炎症を引き起こす病気です。誤嚥性肺炎の発症には飲み込み力の低下が背景にあり、飲み込み力にかかわる筋力の衰えは40代から始まっているといわれています。誤嚥性肺炎とはどういう病気なのか、飲み込み力がどのようにかかわっているのかを理解し、今からできる予防を積極的に始めましょう。

神鋼記念病院 耳鼻咽喉科部長、 嚥下トレーニング協会代表理事

浦長瀬 昌宏 先生 (うらながせ・あつひろ)

2003 年、神戸大学医学部卒業、同大学大学院医学研究科耳鼻咽喉科頭頸部外科学分野修了。神鋼記念病院耳鼻咽喉科勤務。同院内の器官組織病態研究所(ENT medical lab)主任研究員を兼務。嚥下トレーニング協会代表理事。『9割の誤えん性肺炎はのどの力で防げる』(KADOKAWA)、『誤嚥性肺炎が怖かったら「のど上げ体操」をしなさい』(時事通信社)など著書多数。

死亡原因の6位急増する誤嚥性肺炎

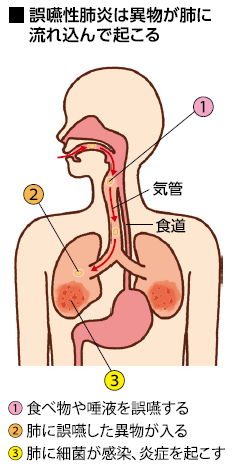

誤嚥性肺炎の「嚥」とは「のど」や「飲み込む」の意を表す漢字で、「嚥下」とは、食べ物や飲み物を「ごっくん」と飲み込み、食道から胃へ送り込む一連の過程を指します。のどの奥は空気の通り道である気管と飲食物の通り道である食道の2つに分かれています(下図)。正常な嚥下では、飲み込んだ食物はのどを通って食道に行きますが、気管との切り替えがうまくいかないと、本来食道へ行くべき食べ物や唾液などが誤って気管に入ってしまいます。これが誤嚥です。誤嚥したものと一緒に細菌が侵入することで、肺が細菌感染し、炎症が生じて誤嚥性肺炎を引き起こします。厚生労働省が2017年に誤嚥性肺炎を死因項目に追加したときは死因の第7位(2.7%)でしたが、2023年には第6位(3.8%)に上がっています。高齢者の肺炎の多くに誤嚥が関連しており、高齢化に伴い今後ますます増え続けることが予想されています。

のどにたまった唾液など就寝中に気管に入る

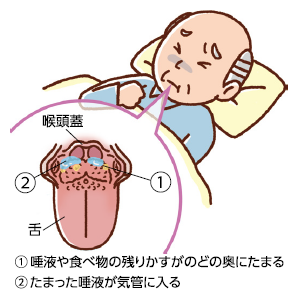

高齢者に誤嚥性肺炎が起こりやすい原因はいくつかあります。1つ目は、細菌やウイルスなどに対する免疫力の低下や体力の減退、2つ目は口腔内が清潔に保たれていないこと、そして特に重要な3つ目が食べ物や飲み物を飲み込むための筋力や感覚(飲み込み力)が衰えることです。誤嚥性肺炎は、食事中の食べ物の誤嚥がきっかけで起こると思われがちですが、実は食事が原因となることはそれほど多くありません。食事ができるくらい意識がはっきりしていれば、むせて吐き出すこと(咳嗽反射)ができるからです。原因として多いのは、のどにたまった唾液などが寝ている間に気管に流れ込むことです(下図)。飲み込み力が低下すると、食べ物のわずかな残りかすや唾液を食道に送り込みにくくなるため、日常的にのどの奥にたまりやすくなります。寝ている間は意識がないため嚥下反射や咳嗽反射が起こりにくく、のどにたまった唾液などが気管に流れ込んでしまうのです。

知らない間に進む症状4割が経口摂取不能へ

通常の肺炎の典型的な症状は、突然の高熱、激しい咳、痰などですが、誤嚥性肺炎ではこのようなはっきりした症状が現れないことが多く、早期発見しにくいのが特徴です。「なんとなく元気がない」「食欲がない」「食事中によくむせる」という場合も誤嚥性肺炎が疑われ、知らない間に肺炎が進行することもあります。最初のうちは肺に流れ込む異物が少量なのでわずかな炎症しか起こりませんが、誤嚥の回数や量が増えていくうちに炎症が悪化し、いつの間にか重篤な状態に陥ってしまいます。これが誤嚥性肺炎の恐ろしいところです。誤嚥性肺炎で入院すると、さらなる誤嚥を防ぐために最低3、4日は絶食になるため、栄養不足になって体力が低下します。再度誤嚥するリスクに配慮しながら、患者さんの体力や理解力に合わせてリハビリテーションを行いますが、飲み込み力そのものを改善させるのは難しいのが現実です。流動食やとろみ食など、患者さんが飲み込みやすい食事形態を工夫することで、結果的に入院前より飲み込み力が落ちてしまうケースもあります。飲み込むことができなくなると、鼻から胃までチューブを挿入したり、お腹に穴をあけて胃に直接栄養を送り込む「胃ろう」による栄養補給を検討せざるをえません。誤嚥性肺炎になって入院した人の約4割が、その後、口から栄養を摂取することが困難になるという報告もされています。抗生物質の投与により肺炎が治って退院しても、唾液などが気管から肺に流れ込み続ける限り、炎症は繰り返されます。誤嚥を繰り返すと抵抗力が弱まって回復しにくくなり、さらに誤嚥性肺炎を引き起こすという悪循環に陥ってしまうのです。また、体や脳への栄養が不足するため、全身の筋肉量の減少に伴って筋力や身体機能が低下するサルコペニアや、認知症にもつながります。栄養状態の悪化は老衰にも関係します。誤嚥性肺炎はこのような悪循環によって生命の危機を引き起こしますが、そのきっかけは、加齢により本人が気づかないうちに進む飲み込み力の衰えです。誤嚥性肺炎になる前に、「飲み込み力は衰える」ということを理解して、体力や理解力が保たれているうちから、効果的な嚥下トレーニングを開始しましょう。

晩年を左右する「飲み込み力」は予防次第

自分にしかできない飲み込むという動作

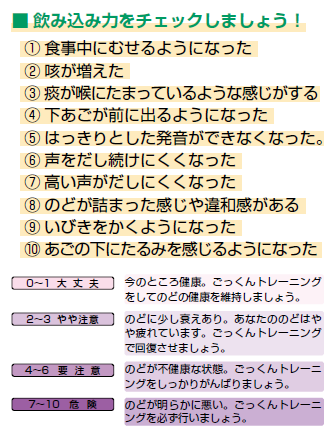

食物を食べるためには、①口の中に入れる(摂食)、②かみ砕いて形を整え飲み込みやすくする(咀嚼)、③食べ物を食道から胃に送り込む(嚥下)という一連の動作が必要です。摂食と咀嚼はほかの人に助けてもらうこともできますが、嚥下だけは自分の力で行うしかありません。食物を食べ、生命を維持するために最も大切なものは、「飲み込み力」だといえるでしょう。ふつうに食事ができる健常者でも、飲み込み力は60代から低下し、75歳ではほぼ全員が衰えています。60歳以上で基礎疾患のない健康なボランティア(平均68歳)を対象に行った水を飲み込む状態を内視鏡で観察する検査では、のどの奥に唾液などがたまっている人は全体の約65%、1回で飲み切ることができずのどの奥にたまっていた人は約58%、飲み込む反応が遅い人は約47%に上ると報告されています。飲み込み力が低下すると現れる10項目を使ってチェックしてみましょう(下図)。特に注意したいのは、のどの奥にたまっている唾液です。痰だと思いこんでいる人が多いのですが、痰がからんでいるのではなく、飲み込み力が低下している証拠なのです。また、あごの下のたるみは見た目も気になりますが、飲み込み力の低下と関係している可能性があります。

のどの仕組みを理解し嚥下トレーニングを

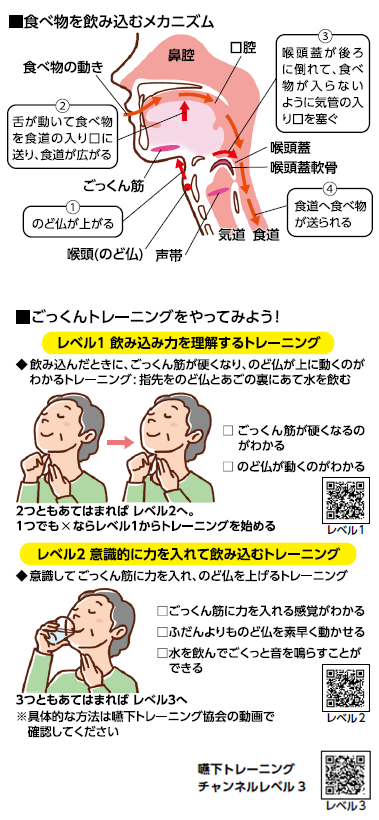

「飲み込む」という動作は、ふだん何気なく行っているため、意識できていない人がほとんどです。将来的な誤嚥性肺炎を防ぐためにはまず、「飲み込む動作のメカニズム」を理解しましょう。食べ物を飲み込むためには、信号の役割をする喉頭(のど仏)が「しっかり、タイミングよく動く」ことが重要です。舌が食べ物をのどの奥に送り込むと、ごっくん筋(舌骨上筋群)がのど仏を上に引き上げます。すると喉頭蓋というふたが後ろに倒れて気管の入り口を塞ぐと同時に、食道の入り口が広がるため、食べ物はスムーズに食道から胃へと送られます(下図)。飲み込み力を鍛えるためには、実際に飲み込む訓練をし、筋肉に負荷をかけることが最も効果的な方法です。まず飲み込むときに、どの部分が動くのか、どの筋肉を使っているのかを確認しながら、飲み込んでみましょう。のどに指をあてながら少し多めの水をごっくんと飲み込むと、ごっくん筋に力が入りやすいので、飲み込む動作を確認しやすくなります。トレーニングの目標は、ごっくん筋を強くして、のど仏を大きく強く動かすことです。何かを飲み込むとあごの裏のごっくん筋が収縮し、のど仏が上に動きますが、通常、無意識にのど仏を動かしているため、のど仏を大きく強く動かす経験がありません。飲み込むときしか、のど仏を動かすことができない人はまず、ほかの動作で、のど仏を動かす練習をしましょう。のどの前面に手を当てて大きく口を開け、「かっ」と発音してみたり、できるだけかん高く「ひー」と大きな声を出したりすると、のど仏が上に動くのを感じることができます。このような練習からはじめて、少しずつ、のど仏を動かしてみましょう。のど仏を動かせる範囲は、個人差があります。できるところからはじめて、ごっくんトレーニングをレベルアップさせてください(下図)。飲み込み力を保つことは晩年の人生を左右します。積極的に予防に取り組んでいきましょう。

※嚥下トレーニング協会

http://www.enge.or.jp/動画で嚥下トレーニングを見て、練習しましょう。