2024年3月号の一覧

生活の質を落とさぬよう 早めの受診を『変形性股関節症』

国民健康・栄養調査(2019年)によると、糖尿病患者や糖尿病が疑われる人は、2000万人前後とされています。糖尿病が怖いのは、深刻な事態につながるさまざまな合併症を引き起こすからです。合併症を予防するために最も重要なのが血糖値のコントロールですが、近年、注目されているのが1日の血糖値の変動を可視化する血糖トレンドです。血糖トレンドとはどのようなものなのか、その重要性と活用のポイントを紹介します。

手遅れを防ぐために 健康診断の数値見直し『慢性肝臓病』

国民健康・栄養調査(2019年)によると、糖尿病患者や糖尿病が疑われる人は、2000万人前後とされています。糖尿病が怖いのは、深刻な事態につながるさまざまな合併症を引き起こすからです。合併症を予防するために最も重要なのが血糖値のコントロールですが、近年、注目されているのが1日の血糖値の変動を可視化する血糖トレンドです。血糖トレンドとはどのようなものなのか、その重要性と活用のポイントを紹介します。

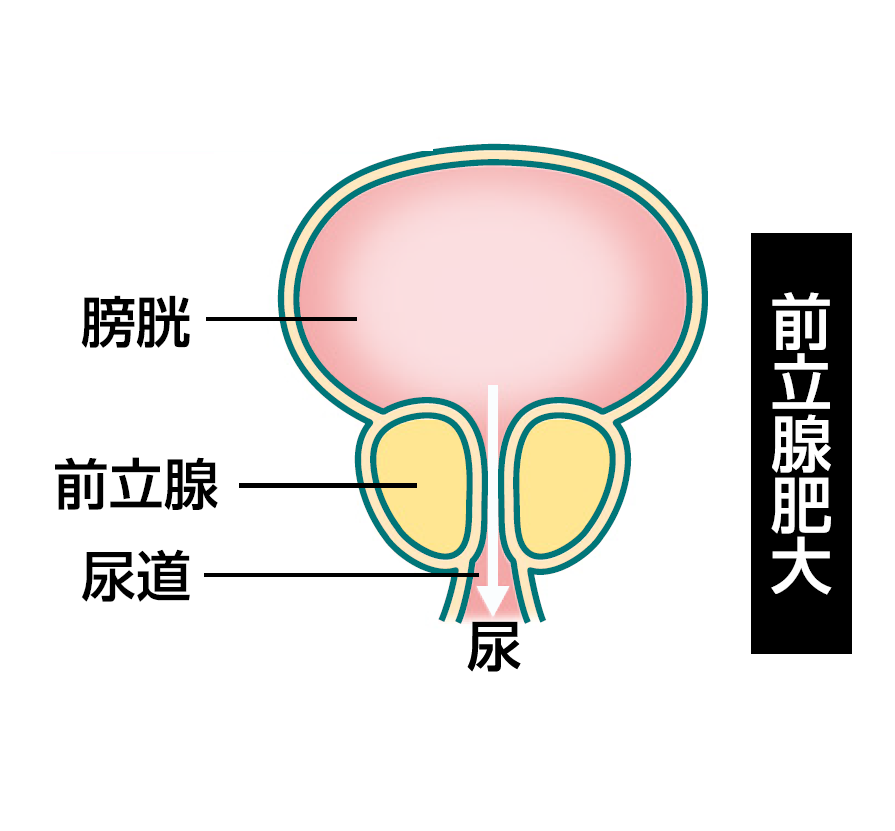

新たな治療選択肢が増えた『前立腺肥大症』

国民健康・栄養調査(2019年)によると、糖尿病患者や糖尿病が疑われる人は、2000万人前後とされています。糖尿病が怖いのは、深刻な事態につながるさまざまな合併症を引き起こすからです。合併症を予防するために最も重要なのが血糖値のコントロールですが、近年、注目されているのが1日の血糖値の変動を可視化する血糖トレンドです。血糖トレンドとはどのようなものなのか、その重要性と活用のポイントを紹介します。

新薬の登場で変わる治療、向き合ってみよう『アトピー性皮膚炎』

国民健康・栄養調査(2019年)によると、糖尿病患者や糖尿病が疑われる人は、2000万人前後とされています。糖尿病が怖いのは、深刻な事態につながるさまざまな合併症を引き起こすからです。合併症を予防するために最も重要なのが血糖値のコントロールですが、近年、注目されているのが1日の血糖値の変動を可視化する血糖トレンドです。血糖トレンドとはどのようなものなのか、その重要性と活用のポイントを紹介します。

気分の高揚と落ち込みを繰り返す『双極性障害』

国民健康・栄養調査(2019年)によると、糖尿病患者や糖尿病が疑われる人は、2000万人前後とされています。糖尿病が怖いのは、深刻な事態につながるさまざまな合併症を引き起こすからです。合併症を予防するために最も重要なのが血糖値のコントロールですが、近年、注目されているのが1日の血糖値の変動を可視化する血糖トレンドです。血糖トレンドとはどのようなものなのか、その重要性と活用のポイントを紹介します。

新指標「尿ナトカリ比」でチェック、改善できる『高血圧』

国民健康・栄養調査(2019年)によると、糖尿病患者や糖尿病が疑われる人は、2000万人前後とされています。糖尿病が怖いのは、深刻な事態につながるさまざまな合併症を引き起こすからです。合併症を予防するために最も重要なのが血糖値のコントロールですが、近年、注目されているのが1日の血糖値の変動を可視化する血糖トレンドです。血糖トレンドとはどのようなものなのか、その重要性と活用のポイントを紹介します。

自分が思っている病気とは違うことも『薄毛・抜け毛の悩み』

国民健康・栄養調査(2019年)によると、糖尿病患者や糖尿病が疑われる人は、2000万人前後とされています。糖尿病が怖いのは、深刻な事態につながるさまざまな合併症を引き起こすからです。合併症を予防するために最も重要なのが血糖値のコントロールですが、近年、注目されているのが1日の血糖値の変動を可視化する血糖トレンドです。血糖トレンドとはどのようなものなのか、その重要性と活用のポイントを紹介します。

手ごわい血液の病気 特徴を知ろう『骨髄異形成症候群』

国民健康・栄養調査(2019年)によると、糖尿病患者や糖尿病が疑われる人は、2000万人前後とされています。糖尿病が怖いのは、深刻な事態につながるさまざまな合併症を引き起こすからです。合併症を予防するために最も重要なのが血糖値のコントロールですが、近年、注目されているのが1日の血糖値の変動を可視化する血糖トレンドです。血糖トレンドとはどのようなものなのか、その重要性と活用のポイントを紹介します。

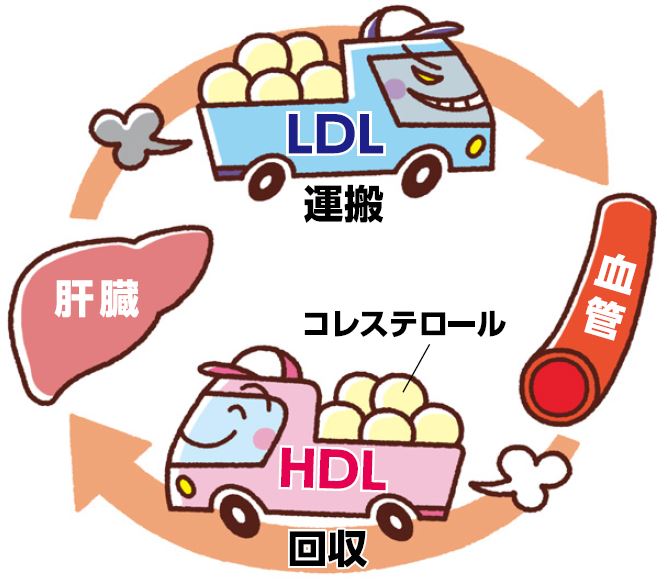

動脈硬化を阻止。診断基準が変わった『脂質異常症』

国民健康・栄養調査(2019年)によると、糖尿病患者や糖尿病が疑われる人は、2000万人前後とされています。糖尿病が怖いのは、深刻な事態につながるさまざまな合併症を引き起こすからです。合併症を予防するために最も重要なのが血糖値のコントロールですが、近年、注目されているのが1日の血糖値の変動を可視化する血糖トレンドです。血糖トレンドとはどのようなものなのか、その重要性と活用のポイントを紹介します。

外用薬で発汗のコントロールが可能に『多汗症』

国民健康・栄養調査(2019年)によると、糖尿病患者や糖尿病が疑われる人は、2000万人前後とされています。糖尿病が怖いのは、深刻な事態につながるさまざまな合併症を引き起こすからです。合併症を予防するために最も重要なのが血糖値のコントロールですが、近年、注目されているのが1日の血糖値の変動を可視化する血糖トレンドです。血糖トレンドとはどのようなものなのか、その重要性と活用のポイントを紹介します。